大型免許を最短・最安で取得

全国のおすすめ教習所まとめ

大型免許は、選び方によって費用も日数も大きく変わる免許です。とくに影響が大きいのが「取得方法(合宿 or 通学)」「教習所の料金設定」「教育訓練給付金」。これらを比較するだけで、総額が5〜10万円、取得期間が3〜5日短縮できるケースもあります。

このページでは、大型免許の基本をコンパクトにまとめつつ、全国から最短・最安で取得できる合宿免許プランを所持免許別に比較。

「できるだけ早く・安く取りたい」「どの教習所やプランを選べば損しないか知りたい」という方が、一目で最適ルートを判断できるよう情報を整理しています。

更新日:

大型免許とは?

大型免許とは、車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗車定員30人以上の大型車を運転できる免許です。

主に大型トラックや旅客を乗せない観光バスなど、物流・公共交通の業務で必要とされます。

| 年齢 | 試験を受験する日に満21歳以上であること |

|---|---|

| 免許経歴 |

普通免許・準中型免許・大型特殊のいずれかの免許期間が通算して3年以上ある事。 ※一部の教習所では、19歳以上かつ上記の免許を受けていた期間が通算して1年以上あれば「受験資格特例教習」を受けることができます。 |

| 視力 |

両眼で0.8以上、かつ片眼で0.5以上。 深視力検査で誤差が平均2センチメートル以下である事。 |

| 色彩識別能力 | 赤・青・黄色の識別が出来る事。 |

大型免許は、所持免許によって教習日数が大きく変わリます。次の項目で説明する最短日数を考慮して予定を確保しましょう。大型免許について、より詳しく知りたい方はこちらからご確認ください。

所持免許別

最短で取れる大型免許の必要日数と料金目安

| 所持免許 | 最短日数 | 料金目安 |

|---|---|---|

| 普通免許MT | 12泊13日 | 380,000円 ~ 500,000円 |

| 準中型5t限定MT | 11泊12日 | 350,000円 ~ 460,000円 |

| 準中型免許 | 10泊11日 | 370,000円 ~ 420,000円 |

| 中型8t限定MT | 8泊9日 | 260,000円 ~ 400,000円 |

| 中型免許 | 6泊7日 | 210,000円 ~ 310,000円 |

※上記の最短日数は、法律で定められた「1日に受けられる技能教習の上限時限」を毎日消化した場合の最短日数です。

※料金に幅があるのは、合宿免許が繁忙期・閑散期や宿泊プランによって大きく変動するためです。

全国の最安ランキングTOP3(所持免許別)

関東出発(東日本)・関西出発(西日本)での最安TOP3をご紹介。

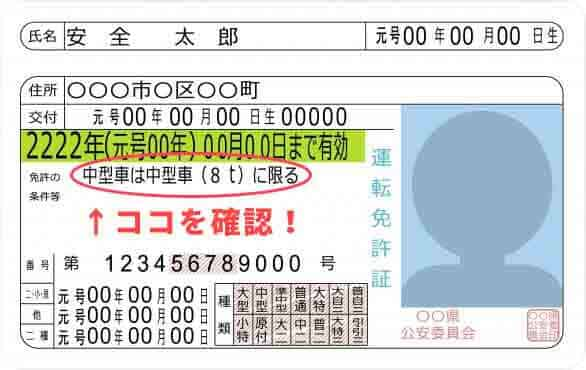

現在所持されている運転免許証によって、料金や卒業予定日が変わります。

運転免許証に記載されている「免許の条件等」をご確認の上、対象のプランをご覧ください。

一部のプランは「教育訓練給付制度」の対象となり、修了後に受講料の最大20%(上限10万円)が支給されます。

※給付制度の利用には条件があります。

給とマークが付いているプランが対象です。「教育訓練給付制度」の詳細は「こちら」をご覧ください。

表示したいプラン

※仮運転免許関連の手数料や現地までの交通費、自炊プランにおける食費等は別途追加で必要になります。

関東出発

関西出発

徳島県 あほくドライビングスクール

- ¥198,000

- 給

- 3/30~6/30

- シングル

- 3食付

広島県 備南自動車学校

- ¥198,000

- 給

- 4/1~6/30

- シングル

- 3食付

高知県 一宮・高知県自動車学校

- ¥198,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 自炊

関東出発

関西出発

高知県 一宮・高知県自動車学校

- ¥214,500

- 4/1~6/30

- シングル

- 自炊

広島県 備南自動車学校

- ¥242,000

- 給

- 4/1~6/30

- シングル

- 3食付

香川県 関西自動車学院

- ¥242,500

- 4/1~6/30

- シングル

- 食事なし

関東出発

関西出発

高知県 一宮・高知県自動車学校

- ¥258,500

- 4/1~6/30

- シングル

- 自炊

兵庫県 兵庫県洲本自動車教習所

- ¥285,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 昼・夕食付

広島県 備南自動車学校

- ¥286,000

- 給

- 4/1~6/30

- シングル

- 3食付

関東出発

関西出発

高知県 一宮・高知県自動車学校

- ¥275,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 自炊

広島県 備南自動車学校

- ¥302,500

- 給

- 4/1~6/30

- シングル

- 3食付

兵庫県 兵庫県洲本自動車教習所

- ¥310,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 昼・夕食付

関東出発

新潟県 六日町自動車学校

- ¥308,000

- 給

- 3/27~5/31

- 相部屋

- 昼食付

- ¥340,000

- 通年

- 相部屋

- 3食付

- ¥352,000

- 給

- 3/29~6/30

- シングル

- 自炊/昼食付

関西出発

高知県 一宮・高知県自動車学校

- ¥308,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 自炊

兵庫県 兵庫県洲本自動車教習所

- ¥350,000

- 4/1~6/30

- シングル

- 昼・夕食付

広島県 備南自動車学校

- ¥330,000

- 給

- 4/1~6/30

- シングル

- 3食付

全国から大型免許の合宿を検索する

大型免許を安く取得する方法

大型免許は、教習所によって料金の差が非常に大きい免許です。

そのため料金を重視する方は、まず「通学」と「合宿」の費用を比較することが最初のステップになります。

さらに、合宿免許の中でも教習所別の料金差が大きいため、交通費や宿泊費を含めた総額で比較することが重要です。

ポイント①:安いシーズンを狙う

合宿免許は繁忙期と閑散期で料金が大きく変わります。

- 繁忙期

- 1~3月、7~9月(高い)

- 閑散期

- 4~6月、10~12月(安い)

特に5~6月、10~11月は最安になりやすいシーズンです。

近年は半年先まで満室になる教習所も増えているため、希望時期がある場合は早めの相談がおすすめです。

ポイント②:キャンペーンを活用する

閑散期には、入校者を増やすために教習所がキャンペーンを実施する場合があります。

毎回必ず実施されるわけではありませんが、料金が数万円下がることもあるため、申し込み前にキャンペーン情報の確認がおすすめです。

ポイント③:自炊プランを選ぶ

食事付きプランより、自炊プランの方が料金は抑えられます。

ただし外食が多くなると逆に高くつく場合があるため、

・食費を節約できる方 → 自炊プラン

・料理や食材管理が苦手 → 3食付きプラン

という選び方がベストです。

ポイント④:教育訓練給付金制度を利用する

雇用保険の加入期間など、一定の条件を満たす方は教育訓練給付金を利用でき、受講費用の20%が後日還付されます。下記ページでは、受給条件の詳細や「給付金対応プランがある教習所」を車種別に紹介しています。

ご希望の方はスタッフまでご相談ください。

大型免許の合宿に関係する諸制度

教育訓練給付制度について

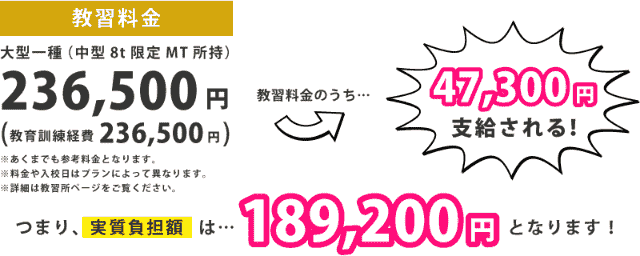

最大20%の教習料金が支給される「教育訓練給付制度」をご存じですか?

「教育訓練給付制度」とは、働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。

下記の条件に当てはまる方は対象となる可能性があります。

- 雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年以上の方(初めての方は1年以上)

- 離職者は、離職の翌日から受講開始までが1年以内であること

- 過去に給付制度を利用したことがある場合は、利用後3年以上経過していること

- 65歳未満の方

給付例ですが、大型免許取得(中型8t限定MT所持)の場合、下記のようになります。

お手続きの詳細や、利用できる教習所一覧などは「教育訓練給付制度」が利用できる教習所ページをご確認ください。

適性診断【合宿免許で同時に受診可】

プロドライバーとして働く際に、適性診断が必要になる場合があります。特に、新たに採用されて働く際には多くの場合「初任診断」が必要になります。

適性診断に関する詳細な情報や、合宿免許と同時に取り扱っている教習所については、下のページでご確認ください。

受験資格特例教習の合宿免許

受験資格特例教習の制度によって、大型車免許の取得条件が一部緩和されます。

制度に関する詳細な情報や、合宿で受験資格特例教習を受けられる教習所については、下のページでご確認ください。

関連情報

大型免許のQ and A

- 大型一種の最安プランを教えてください。

-

中型免許所持:【新潟県】六日町自動車学校(税込¥187,000 / 3/27~5/31入校)

中型8t限定免許所持:【新潟県】六日町自動車学校(税込¥209,000 / 3/27~5/31入校)

準中型5t限定免許:【栃木県】那須自動車学校(税込¥255,200 / 通年)

上記が大型の最安プランとなります。

また、安いプランは食事が3食付きではない、または相部屋プランである場合がございます。詳細は各教習所ページをご覧ください。

※2025年12月16日時点の情報

- 大型一種とけん引・大型特殊を同時に取得できる合宿免許はありますか。

-

大型一種とけん引・大型特殊を同時に取得できる合宿免許を実施している教習所はあります。ただし、両方の教習を受けるため最短の卒業日数は通常より長くなります。対応可能な教習所や詳細については「お問合せ」ください。

【関連情報】

【大型免許×大型特殊】同時教習の合宿免許を取り扱う教習所一覧

【大型免許×けん引】同時教習の合宿免許を取り扱う教習所一覧

【大型免許×大特×けん引】同時教習の合宿免許を取り扱う教習所一覧

- 合宿で大型一種を取得するのに何か条件はありますか。

-

以下の条件を満たす必要があります。

・試験を受験する日に満21歳以上であること

・普通免許・準中型免許・大型特殊のいずれかの免許期間が通算して3年以上ある事。※ ・両眼で0.8以上、かつ片眼で0.5以上。深視力検査で誤差が平均2センチメートル以下である事。

・赤・青・黄色の識別が出来る事。

※一部の教習所では、19歳以上かつ上記の免許を受けていた期間が通算して1年以上あれば「受験資格特例教習」を受けることができます。

関連情報

合宿免許の最安・格安情報

合宿免許に役立つ情報

![空き確認[無料]](/img/common/cta_space_ask_1.jpg)